А.Г. Рашин Население России за 100 лет (1813 - 1913)

Статистические очерки

ГЛАВА 1

ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ за 1811 - 1913 гг.

В статистических материалах о населении России за указанный период встречаются значительные расхождения в динамических показателях и ряд других существенных недочетов. Поэтому в настоящей главе уделяется большое внимание обзору и критической характеристике основных источников о населении России. В основу наших расчетов относительно общей численности населения России в целом и по отдельным районам и губерниям за этот период были приняты главным образом данные на три даты- 1811, 1863 и 1913 гг. Рассмотрим предварительно источники данных о населении па указанные три даты.

Обратимся к источникам сведений о населении Европейской части России в 1811 и в 1816 гг. Для начального периода нашего исследования использованы расчеты о численности населения, основанные на материалах 6-й и 7-й ревизий. Следует указать, что в то время как по некоторым ревизиям имеются специальные исследования, например по 5-й ревизии - работа Э. Дена, 9-й - П. Кеппена, 10-й - А. Тройницкого, по 6-й и 7-й ревизиям не было опубликовано специальных трудов, кроме общей статьи о ревизиях П. И. Кеппена. Ряд материалов этих ревизий имеется в многочисленных изданиях (статьях и книгах К. Германа, Е. Зябловского, К. Арсеньева и др.).

6-я ревизия была произведена в 1811 г., а 7-я ревизия - в 1815 г. О причинах, побудивших произвести новую ревизию через столь непродолжительное время, П. И. Кеппен писал: «Эта новая народная перепись была предпринята по случаю потери в людях от нашествия неприятельского, дабы таким образом отменить платеж за убылые души, особенно тягостный потому, что эта потеря случилась в первый год новой ревизии» .

О технической организации 6-й и 7-й ревизий В. Пландовский писал: «Сказки писались, по прежнему помещиками, магистратами, ратушами, сельскими властями…, но только в двойном числе… подавались… в особую ревизскую комиссию, которая учреждалась на время переписи в каждом уездном городе.

Ревизская комиссия составляла ведомость по следующей форме:

Казенная Палата, составляя из этих ведомостей перечневую ведомость губернии, прибавляла графу, в которой обозначалась цифра подати (в рублях и копейках)» .

Далее Пландовский отмечал: «Хотя манифесты обеих ревизий (6-й и 7-й) и приказывали писать в сказки «наличных людей», однако, по прежнему, переписывалось одно юридическое (приписное) население, а не фактическое; в сказку, кроме наличного приписного населения, записывались и временно-отсутствующие, так как подати с временно-отсутствующих всегда взимались па месте их оседлости» .

Для выяснения вопроса, насколько показатели 6-й ревизии о численности населения являлись полными, заслуживают внимания общие сведения о численности населения по полу, опубликованные К. Арсеньевым . Последний указывал, что, начиная с 3-й ревизии, женщины включались в ревизские сказки. Но во всех первых четырех ревизиях не было произведено отдельного подсчета численности женщин; она механически принималась равной численности мужчин. Лишь с 5-й ревизии мы встречаем различные данные о численности мужчин и женщин. По материалам 5-й и 6-й ревизий женщины не были полностью учтены, вследствие чего не показано преобладание численности женщин, обычное для последующих переписей. Это видно из следующих данных:

Таким образом, на 100 мужчин в 1796 г. приходилось женщин 94,2 и в 1812 г. - 97,4.

Особенно сомнительными представляются данные за 1812 г., так как в результате больших потерь мужской части населения в войне можно было рассчитывать, что абсолютная численность женщин превысит численность мужчин. Очевидно, что и общая численность населения по данным 5-й и 6-й ревизий является в некоторой степени преуменьшенной за счет недоучета женского населения.

С. А. Новосельский, напомнив про обычные соотношения родившихся «104-105 мальчиков на 100 девочек», писал относительно полноты регистрации родившихся девочек среди православного населения в первой половине XIX века: «Подобная же, менее удовлетворительная регистрация родившихся (вероятно также и умерших) девочек, чем мальчиков наблюдалась и среди православного населения в начале 19 века, когда «мужская душа» имела большое значение как податная единица в помещичьем быту, чем «душа женская». Соотношение родившихся по полу среди православного населения России за первую половину 19 века выражается следующими числами:

Регистрация родившихся девочек в первые три десятилетия XIX в. была безусловно неполной. Но, если принять во внимание, что данные о численности населения некоторых губерний, преимущественно западных, являлись преувеличенными (как это будет показано ниже), то можно предположить, что показатели о численности населения, основанные на материалах 6-й и 7-й ревизий, в общем близки к действительным.

Для определения же численности населения Европейской России к концу дореформенного крепостнического периода и к началу пореформенного периода капиталистического развития нами были использованы материалы Центрального статистического комитета о численности населения за 1863 г. В «Статистическом временнике Российской империи» об источниках сведений, характеризующих численность населения в 1863 г., говорилось: «Предлагаемые в предыдущих таблицах цифры извлечены из ежегодных сведений, доставляемых в Центральный Статистический Комитет губернскими Статистическими Комитетами. Цифры эти не совсем однородны по различным причинам; потому что способ исчисления не во всех местах одинаков, так как в некоторых губерниях основанием послужили сведения о наличном населении, а в других напр. сведения по прописке. В некоторых городах цифра населения - результат более или менее правильных переписей. Почти все цифры в таблицах населения относятся к концу 1863 г.» .

В основу показателей о численности населения в 1863 г. были приняты материалы, полученные через административно-полицейские органы.

Оценивая административно-полицейский способ исчисления населения, выдающийся русский статистик П. П. Семенов в предисловии к «Статистическому временнику Российской империи» подчеркивал, что основанием его служат на практике подворные списки, из которых ежегодно исключаются умершие и выписавшиеся из сельского общества, а прибавляются родившиеся и вновь приписавшиеся к волостям или сельским обществам.

Отсюда он делал вывод: «Относительно главной массы сельского населения, т. е. податных сословий, прикрепленных к местности пропискою и в пей проживающих, рассматриваемый нами способ представляет, в сравнении с ревизиями, нисколько не меньшую, а даже до некоторой степени большую степень верности» .

Необходимо также отмстить, что в отдельных случаях моменты учетного порядка препятствовали установлению правильных динамических показателей численности населения за 1811 - 1863 гг. Так, в частности, укажем, что в некоторых губерниях сведения о численности населения оказывались на последующие даты более низкими по сравнению с данными за предшествующие годы. Привлечение дополнительных статистико-экономических материалов по указанным губерниям убеждало в том, что фактически не происходило снижения численности населения. Сопоставление же показателей на несколько дат заставляло предполагать, что нередко численность населения па исходные даты была в некоторой степени преувеличенной, в особенности это наблюдалось в западных губерниях.

Для оценки достоверности данных о численности населения России за период 1863-1897 гг. заслуживают внимания замечания известного статистика В. Г. Михайловского. В одной из первых статей, посвященной результатам переписи 1897 г., он писал: «Первая перепись населения России, ожидавшаяся всеми с таким нетерпением, наверное разочаровала очень и очень многих представителей не только образованного общества, но и науки: мнение, что перепись обнаружит полнейшую несостоятельность прежних данных русской демографии, решительно не оправдывается результатами опубликованных теперь предварительных подсчетов местных комиссий, по крайней мере, относительно общей численности народонаселения нашего отечества» .

В печати уже указывалось, что данные Центрального статистического комитета как об общей численности населения 50 губерний Европейской России, так и населении отдельных губерний в годы, последующие за переписью 1897 г., были преувеличены главным образом вследствие неправильного учета механического движения населения.

Как видно из работы Б. П. Вейнберга в «Ежегоднике. России», в объяснениях к числовым данным о ежегодном приросте населения до 1909 г. стояла фраза: «Механическое движение не было примято во внимание, за неимением данных но этому вопросу». С 1909 г. эта фраза сменилась другой: «Механическое движение было принято во внимание только там, где имелись тоже какие-либо данные по этому вопросу». Но какие именно данные о переселении и как вносились они в таблицы о наличном населении на I января каждого года, сказать трудно, поскольку, как отмечал Вейнберг, «даже те сведения о переселении, которые помещаются в том же «Ежегоднике», мало согласуются с сопоставлением населенности в различных губерниях в последовательные годы» .

О преувеличенных подсчетах прироста населения Центральным статистическим комитетом за период после переписи населения 1897 г. свидетельствуют также следующие данные.

В «Статистическом ежегоднике России за 1914 г.» указано, что рост населения (в результате естественного и механического движения) в среднем за 1908-1913 гг. в Европейской России на 1000 жителей составил 19,6. Между тем естественный прирост населения Европейской России за отдельные годы был следующий:

Таблица 2

В среднем за рассматриваемые годы естественный прирост населения на 1000 жителей Европейской России составил лишь около 16. Следовательно, можно признать, что приведенные выше данные Центрального статистического комитета за 1908-1913 гг. являются, несомненно, преувеличенными.

Приведем и другие доводы, чтобы показать, насколько неправильными являются подсчеты ЦСК динамики численности населения России за период после переписи 1897 г. По данным «Статистического ежегодника России за 1916 г.» нами составлена следующая таблица за 1897-1916 гг. (в таблице абсолютные данные о численности населения России приведены по данным ЦСК, прирост за год исчислен нами на основании этих данных):

Таблица 3

|

Годы |

(в тыс.) к началу года |

Прирост за год |

Годы |

Численность населения 2 (в тыс.) к началу года |

Прирост за гол. |

||

|

в тыс. |

в процентах |

в тыс. |

и процентах |

||||

Из этой таблицы видно, что по материалам ЦСК прирост населения за 1908-1913 гг. в среднем составил 2,3% в год.

Насколько преувеличенным являлся показатель среднегодового прироста населения России можно судить при сопоставлении этого показателя с естественным приростом населения 50 губерний Европейской России, Кавказа и Сибири за эти годы.

Таблица 4

Естественный прирост населения по указанной территории за 1908-1913 гг. лишь несколько превышал 1,6%.

В некоторых местных изданиях также отмечалось о преувеличенном исчислении Центральным статистическим комитетом населения отдельных губерний. Так, в «Земском сборнике Черниговской губернии» за 1914 г. приведены данные о движении численности населения Черниговской губернии за 1870-1911 гг., исчисленные Центральным статистическим комитетом. При этом указывалось: «Так как за последние годы точного учета населения не было, а количество его исчислялось прибавлением среднего ежегодного прироста, то судить о действительном увеличении или уменьшении населения не представляется возможным. По данным Центрального статистического комитета население Черниговской губернии. исчислялось в 3 млн. 31 тыс. душ, а по данным местного губернского Статистического Комитета в 2 млн. 826 тыс. душ обоего пола. Можно полагать, что и последние цифры гораздо выше действительных.» . Приведя данные о населении Суражского уезда по различным источникам, авторы «Земского сборника» отмечали, что такая громадная разница объясняется, по-видимому, весьма значительным количеством выселившихся по данному уезду и до 1909 г. в учет не" принимавшихся.

О том, насколько преувеличенными могут оказаться расчеты о численности населения отдельных губерний, если не принимать во внимание размеры переселений, можно судить по следующим данным. На основании опубликованных материалов о переселении в Сибирь из восьми губерний за 1906-1912 гг. составлена следующая таблица:

Таблица 5

|

Губернии |

На 100 душ среднего годичного прироста, приходилось переселившихся |

|

|

в среднем за 1906- 1912 гг. |

пределы колебаний по отдельным годам за период 1906-1912 гг. |

|

|

Полтавская |

||

|

Черниговская |

||

|

Харьковская |

||

|

Киевская |

||

|

Воронежская |

||

|

Херсонская |

||

|

Саратовская |

||

|

Волынская |

||

Таким образом, в среднем за семь лет (1906-1912) из годичного прироста населения переселилось в Сибирь из Полтавской губернии 50,7%, Черниговской - 48,2%, Харьковской - 37,1%. В остальных пяти приведенных губерниях удельный вес переселившихся был также значительным.

Представляются безусловно неправильными также расчеты ЦСК о численности населения за 1914-1916 гг. - годы первой мировой войны. По этим расчетам население России (вместе с Польшей) в 1916 г. по сравнению с 1913 г. было больше на 10634,9 тыс. чел. Между тем общеизвестными являются значительные военные потери этих лет, а также резкое падение рождаемости в годы войны. В работе А. Я. Боярского и П. П. Шушерина сказано: «По имеющимся данным, в 7 губерниях царской России рождаемость к 1917 г. по сравнению с 1914 г. снизилась вдвое. Если из осторожности считать, что рождаемость снизилась в военные годы на одну треть обычного числа рождений в год, то за 4 года получим для России потерю в числе рождений, равную не менее 9-10 млн.» . По данным С. А. Новосельского дефицит родившихся в России без Польши за 3 года (1915-1917) составлял 6,5 млн. чел. .

О размерах ошибки в расчетах Центрального статистического комитета численности населения 50 губерний Европейской России (в связи с недоучетом механического движения населения) отчасти можно судить также по приведенным в следующей главе материалам о переселениях в Сибирь.

В свое время С. А. Новосельский опубликовал таблицу абсолютных и относительных показателей движения населения в 50 губерниях Европейской России за длительный период (1867- 1912 гг.). При этом он указывал: «В нижеприведенной таблице цифры населения 50 губернии Европейской России вычислены для отдельных годов по расчету к средине каждого данного года по данным об естественном приросте, причем по мере возможности приняты во внимание и цифры эмиграции и переселений в Сибирь. Согласно этим вычислениям, население 50 губерний Европейской России в средине 1912 г. определяется приблизительно в 119 800 000 и эта цифра несомненно ближе к действительности, чем, например, цифра, приведенная в ежегоднике России 1912 г., согласно которой население 50 губерний Европейской России к началу 1912 г. доходит до 122 550 700. Последняя цифра не только не учитывает эмиграции и переселений в Сибирь, но значительно превышает даже цифру населения по переписи + естественный прирост за истекшее с переписи время. Так как иммиграции в России почти не -существует, то цифру эту нельзя не признать крайне преувеличенной» .

После этих предварительных замечаний обратимся к основным показателям динамики численности населения России за 1811 -1913 гг. О значительных различиях в темпах прироста населения России за период 1811 - 1863 гг. и пореформенный период можно судить по нижеприводимым данным динамики численности населения России (без Польши и Финляндии) с 1811 по 1913 г.

Таблица 6

Из таблицы видно, что абсолютный прирост численности населения России и темпы его за второй период (1863-1913 гг.) были гораздо более высокими по сравнению с соответствующими показателями за первый период (1811 -1863 гг.). Следовательно, за рассматриваемые 102 года численность населения России возросла на 111 млн. 637 тыс., или в 3,55 раза, причем рост населения за счет жителей присоединенных территорий был за это столетие сравнительно ограниченным .

О наблюдаемых также значительных различиях в темпах прироста населения 50 губерний Европейской России за рассматриваемые периоды свидетельствуют и следующие данные, относящиеся к 52 годам дореформенного периода (с 1811 по 1863 г.) и 50 годам пореформенного периода (с 1863 по 1913 г.):

Таблица 7

Динамика численности населения 50 губерний Европейской России за 1811-1913 гг.

Следовательно, общая численность населения Европейской России возросла с 1811 по 1913 г. почти на 80 млн. чел., или на 191,3%, причем за 52 года- первого периода прирост составил 19,4 млн. чел., или 46,3%, а за 50 лет второго периода - 60,6 млн. чел., или 99%; темп прироста численности населения за второй период оказался более чем в два раза выше по сравнению с первым периодом. Значительным было различие в темпах прироста населения по отдельным районам и губерниям страны.

Данные о численности населения России (без Польши и Финляндии) за пореформенный период на четыре даты- 1863, 1885, 1897 и 1913 гг. приведены в следующей таблице:

Таблица 8

Динамика численности населения России за 1863-1913 гг.

Население России (без Польши и Финляндии) за период с 1863 по 1913 г. возросло на 122,2%, в частности, с 1897 по 1913 г. - на 33,7%. Более высоким был прирост населения на Кавказе, в Сибири и в Степном крае. Здесь в основном сказалось влияние переселений в эти районы из внутренних губерний. В отношении Кавказа следует отметить повышенные показатели роста численности населения в Кубанской, Терской областях и Ставропольской губернии. Так, с 1863 по 1913 г. в указанной части Кавказа население увеличилось в 4,37 раза, на остальной территории Кавказа - в 2,48 раза. По среднеазиатским областям наблюдался также прирост населения за счет жителей новых территорий, включенных в состав России.

Удельный все численности населения 50 губерний Европейской России в отношении к общей численности населения России снизился с 95,7% в 1861 г. до 78,4% в 1913 г. Это видно из следующей таблицы:

Таблица 9

за 1811

-1863 гг.

Наряду с вышеприведенной общей характеристикой динамики численности населения России за 1811 -1913 гг. значительный интерес представляют данные об изменении в численности населения, взятые раздельно для дореформенной и пореформенной эпохи. При этом для обоих периодов-1811 -1863 гг. и 1863- 1913 гг. - следует отмстить значительную неравномерность в темпах прироста населения по отдельным губерниям, районам.

Обратимся к материалам за 1811 -1863 гг. Изменения в численности населения для дореформенной эпохи мы даем по трем более дробным периодам: 1811 -1838 гг., 1838-1851 гг. и 1851 - 1863 гг. Соответствующие показатели приведены в табл. 10 :

Таблица 10

Динамика численности населения 49 губерний Европейской России за 1811-1863 гг.

|

Губернии |

Численность населения в тыс. |

Прирост численности населения в процентах |

Прирост численности населения с 1811 по 1863 г. |

|||||||

|

1811 г . |

1838 г . |

1851 г . |

1863 г . |

с 1811 по 1838 г. |

с 1838 по 1851 г. |

с 1851 по 1863 г. |

в тыс. |

в про центах |

||

|

Земля Войска Донского |

||||||||||

|

Херсонская |

||||||||||

|

Бессарабская. |

||||||||||

|

Самарская, Саратовская, Симбирская |

||||||||||

|

Таврическая. |

||||||||||

|

Оренбургская |

||||||||||

|

Вятская. |

||||||||||

|

Петербургская. |

||||||||||

|

Пермская. |

||||||||||

|

Киевская |

||||||||||

|

Екатеринославская. |

||||||||||

|

Московская. |

||||||||||

|

Воронежская |

||||||||||

|

Тамбовская |

||||||||||

|

Харьковская |

||||||||||

|

Казанская. |

||||||||||

|

Подольская. |

||||||||||

|

Вологодская. |

||||||||||

|

Пензенская |

||||||||||

|

Архангельская. |

||||||||||

|

Новгородская. |

||||||||||

|

Волынская. |

||||||||||

|

Рязанская |

||||||||||

|

Лифляндская. |

||||||||||

|

Тверская |

||||||||||

|

Орловская. |

||||||||||

|

Нижегородская |

||||||||||

|

Владимирская |

||||||||||

|

Олонецкая |

||||||||||

|

Полтавская |

||||||||||

|

Черниговская |

||||||||||

|

Эстляндская |

||||||||||

|

Курляндская. |

||||||||||

|

Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская, Могилевская. |

||||||||||

|

Костромская |

||||||||||

|

Тульская |

||||||||||

|

Калужская. |

||||||||||

|

Ярославская. |

||||||||||

|

Смоленская |

||||||||||

|

Псковская |

||||||||||

|

Всего по 49 губерниям Европейской России |

||||||||||

Данные о численности населения трех белорусских и трех литовских губерний рассматриваются вместе, так как в течение 1811 -1863 гг. неоднократно происходили изменения в составе этих губерний - переход уездов из одних губерний в другие.

Данные по Самарской, Саратовской и Симбирской губерниям также приводятся вместе, так как Самарская губерния была образована в 1851 г. из уездов Саратовской, Симбирской и Оренбургской губерний.

Из таблицы видно, что при среднем приросте населения в 46% в отдельных губерниях повысилась численность за рассматриваемый период в 2-3 раза, а в некоторых губерниях прирост был весьма незначительный или даже произошло понижение численности населения.

Из первой группы следует отметить ряд южных губерний - Землю Войска Донского, Херсонскую, Таврическую, некоторые губернии Поволжья и Оренбургскую , куда в то время направлялись переселенцы из других районов страны.

Из губерний с невысоким приростом или даже с понизившейся численностью населения за 1811 -1863 гг. выделялись Тульская, Ярославская, Костромская, Псковская, Смоленская, а также белорусские и литовские губернии.

К. Арсеньев утверждал, что за период с 6-й до 7-й ревизий произошло небольшое сокращение численности населения России. «Шестая ревизия в 1812 году показала:

19 100 000 - мужского пола

18 600 000 - женского пола

Всего 37 700 000-обоего пола

В дальнейшем К. Арсеньев писал, что в течение трех лет с 1812 до 1816 г. численность населения уменьшилась на 1 млн.

П. И. Кеппен во время своих поездок по России собрал и затем опубликовал следующие данные об изменении численности податного населения за промежуток между 6-й и 7-й ревизиями:

Таблица 11

|

Губернии |

Число мужчин |

Увеличение (+) и уменьшение (-) |

|||

|

по 6-й ревизии 1811 г. |

по 7-й ревизии 1815 г. |

||||

|

числа мужчин с 1811 по 1815 г. |

|||||

|

в абсолютных числах |

в процентах |

||||

|

Владимирская. |

|||||

|

Костромская |

|||||

|

Московская |

|||||

|

Нижегородская. |

|||||

|

Новгородская |

|||||

|

Тверская. |

|||||

|

Ярославская |

|||||

|

Всего в губерниях |

|||||

По этим данным заметно снизилась численность населения в Московской и Новгородской губерниях. Кроме того, П. И. Кеппен приводил также данные, извлеченные из книжки «Краткие записки к статистической таблице округа, порученного надзору генерал-лейтенанта Балашова» (Москва, 1823, па стр. 11 и 12). Касаясь вопроса об изменениях численности населения в губерниях, расположенных на юг и юго-восток от Москвы, Кеппен писал: «Хотя в губерниях: Рязанской, Тульской и Орловской с 1811 по 1816 г. население приметно уменьшилось, но сие не иному чему приписать надлежит, как необходимому последствию тяжкой народной войны, бывшей около сих мест в 1812 году. Напротив того, в губернии Тамбовской, где следы войны сей были не столь чувствительны, оно увеличилось. В Воронежской же оставалось почти на одной степени» Для доказательства этого Кеппен привел сравнительную таблицу ревизских душ мужского пола (табл. 12).

Для характеристики изменений в численности населения за период между 1811 и 1838 гг. в табл. 10 приведены данные о численности населения 49 губерний Европейской России на обе указанные даты, а также исчислен прирост населения по отдельным губерниям в относительных числах. За 27 лет население в этих губерниях Европейской России возросло на 7019,8 тыс. чел., или па 16,8%.

Таблица 12

Динамика численности населения по отдельным губерниям с 1811 по 1838 г. резко различалась. Отметим важнейшие показатели. Повышенные показатели прироста населения имели: Земля. Войска Донского (+ 156,1%), Таврическая (+ 104,6%), Херсонская (+106,7%) и Бессарабская (+140%). Значительно возросла численность населения в Астраханской (+ 240%) и Оренбургской губерниях (+ 124,9%). Одновременно население лишь незначительно увеличилось в Нижегородской губернии (+ 2,7%) и снизилось в Смоленской (-10,6%), Костромской (-5,4%), Калужской (-7,3%), Ярославской (-7,7%), Псковской (-9,8%) губерниях.

Объясняя причины неравномерного прироста населения в некоторых губерниях за период между 7-й и 8-й ревизиями. К. Арсеньев писал: «У нас самое большое приращение в числе народа видно в губерниях, преимущественно земледелием занимающихся; мануфактурные губернии представляют менее выгодные пропорции насчет умножения жителей; самые же незначительные успехи заметны в тех губерниях, которые выпускают многочисленные толпы обитателей своих для разных промыслов и заработков по всем краям государства, особенно в столице: этим можно и должно объяснить причину бедного народоумножения в губерниях Владимирской, Костромской и Ярославской. Что же касается до чрезвычайно высокой пропорции приращения парода в губерниях Оренбургской и Саратовской, то это происходит в особенности от великого множества переселенцев, приходящих сюда ежегодно из внутренних малоземельных людных губерний» .

Переходим к характеристике изменений в численности населения за период 1838-1851 гг. Предварительно рассмотрим некоторые материалы об источниках сведений о численности населения за эти годы.

В исследовании П. Кеппена «О народных переписях в России» дана подробная характеристика такого источника, как ежегодные перечневые ведомости о числе душ и податей, которые представлялись казенными палатами Министерству финансов.

«В этих ведомостях, -как пишет Кеппен, - имеющих для каждого уездного города и каждого уезда особую графу, все жители податного состояния, платящие неодинаковую с другими подать, пишутся особою статьею. Вся же ведомость делится на три части, так что в первую вносятся податные, во вторую - льготные, а в третьей показываются неположенные в оклад. Несправедливо было бы сомневаться в верности показаний по первым двум отделам, почему и можно полагать довольно точными все данные о числе податных и льготных лиц, но показания о числе неположенных в оклад (духовенстве, дворянстве, разночинцах, кантонистах и проч.) только случайно могут быть верны; вообще же они могут почитаться приблизительными. Не взирая на это, представляемые Казенными Палатами ведомости о числе душ и податей суть для статистика, при настоящих обстоятельствах, надежнейший из всех источников, которыми он может пользоваться для узнания общего числа жителей мужеского пола в губерниях и в России вообще »

Этими-то перечневыми ведомостями казенных палат о числе душ и податей Кеппен преимущественно пользовался при исследованиях о числе жителей в России в 1838 г.

В другом исследовании «Девятая ревизия» П. Кеппен при характеристике источников сведений указывал на перечневые ведомости о числе душ (мужского пола) и податей, за вторую половину 1851 г. и на донесения казенных палат о результатах 9-й народной переписи.

Учитывая положительную оценку материалов казенных палат о численности всего населения, данную столь авторитетным статистиком. П. Кеппеном, мы считали возможным использовать указанные материалы для выяснения вопроса о том, какие произошли изменения в численности населения Европейской России с 1838 по 1851 г.

В табл. 10 приведены данные о численности населения в 1838 и 1851 гг. по отдельным губерниям, а также исчислены показатели прироста населения за этот период. Население 49 губерний Европейской России увеличилось с 1838 по 1851 г. всего лишь на 8,3%. Вероятно, что указанный прирост несколько преуменьшен, так как по некоторым северо-западным губерниям, например Витебской, Минской, Могилевской, Гродненской данные о численности населения на начальную дату - в 1838 г. были показаны более высокими, чем в 1851 г.

Показатели прироста населения в группе южных губерний (Екатеринославской, Херсонской, Земле Войска Донского) и в губерниях Поволжья оказались более высокими в результате продолжавшегося переселения в эти губернии из других районов России.

Повышенный показатель прироста по Астраханской губернии вызван отчасти тем, что в эту губернию был включен Царевский уезд.

По большому же числу губерний прирост населения за этот период был наиболее низким по сравнению с другими годами дореформенного периода.

На замедленный рост населения России между 8-й и 10-й ревизиями значительное влияние оказали особо тяжелые экономические условия жизни помещичьих крестьян.

В сводной таблице, составленной по материалам, опубликованным в статье В. И. Семевского «Крестьяне различных наименований» , приведена динамика числа помещичьих и всех других групп крестьян мужского пола по данным трех ревизий: 6-й, 7-й и 10-й.

Таблица 13

Резко выступают различия в движении числа двух рассматриваемых групп крестьян, особенно за период с 1835 по 1859 г., когда численность помещичьих крестьян оставалась почти стабильной, а численность сводной группы некрепостных крестьян возросла с 10 550 тыс. до 12 800 тыс., или на 21,3%. За весь же период (1812-1859 гг.) численность помещичьих крестьян мужского пола увеличилась на 4,2%, а некрепостных крестьян мужского пола- на 69,5%.

В. И. Ленин в работе «Экономическое содержание народничества», касаясь причин медленного роста населения в дореформенный период, указывал: «. медленный рост населения всего более зависел от того усиления эксплуатации крестьянского труда, которое произошло вследствие роста товарного производства в помещичьих хозяйствах вследствие того, что они стали употреблять барщинный труд на производство хлеба для продажи, а не па свои только потребности» .

Даже царский министр финансов Бупге был вынужден признать, что сокращение прироста населения за 15 лет между 8 и 9 ревизиями нельзя объяснить только такими событиями, как войны или эпидемии холеры.

Единственная причина, писал Бунге, поэтому состоит в уменьшении благосостояния земледельческого народонаселения, в особенности же крестьян помещичьих. Это не голословное предположение, но несомненный факт .

Тройницкий объяснял это явление иначе. Признавая, что показатели рождаемости и смертности среди крепостного крестьянства были более неблагоприятными по сравнению с соответствующими показателями других слоев населения, он в то же время утверждал, что: «Во всяком случае, уменьшение состава крестьянского населения объясняется, главным образом, перечислением части этого населения в другие сословия» .

Перечисления части помещичьих крестьян в другие сословия, несомненно, имело некоторое значение, однако утверждение А. Тройницкого о том, что перечисления в другие сословия являются главной причиной уменьшения роста помещичьих крестьян, следует признать безусловно неправильным. Заслуживают внимания и другие факты.

Об исключительно высоких показателях смертности в 1848 г., а также в некоторых южных губерниях в 1849 г. свидетельствуют следующие данные, приводимые в статье В. И. Покровского: «1848 г. оставил по себе весьма печальную память очень высокой смертности и не от одной только холеры. В этом году в 50 губерниях Европейской России от холеры умерло 668 012 человек, тогда как в одном только православном населении разница между числами умерших в 1847 и 1848 годах составила к невыгоде последнего, 1 028 830 человек. Всего умерло в 1848 году 2 840 354, родилось 2 518 278» .

В. И. Покровский приводит следующую таблицу о рождаемости и смертности в некоторых местностях России в 1848 г. из расчета на 100 жителей:

Таблица 14

По словам Покровского, смертность на юге России объясняется не только холерой. От холеры в 1849 г. умерло во всей России 6688 чел., тогда как число умерших в одной только Екатеринославской губернии достигло 116 157 чел., или 13,25% всего населения, т. е. умерло более восьмой части всего числа жителей губернии. Помимо холеры, на этот раз голодающее население пострадало от цынги .

Табл. 10 о динамике численности населения 49 губерний Европейской России с 1851 по 1863 г. свидетельствует, что численность населения Европейской России возросла за 12 лет на 8311,4 тыс., или на 15,7%. Такой прирост населения Европейской России за указанный период оказался по сравнению с соответствующим приростом за первую половину XIX в. более высоким. Из показателей по отдельным губерниям следует отметить высокий показатель прироста населения по Херсонской (+ 49,6%) и Екатеринославской (+ 33,5%) губерниям.

В общем, прирост населения Европейской России за рассмотренные 50 лет дореформенной эпохи был невысоким по сравнению с. соответствующими показателями за пятидесятилетие пореформенной эпохи. Это объясняется, прежде всего, ухудшением экономического положения крестьянства в результате усилившейся эксплуатации, а также войнами, неурожаями и эпидемиями.

На основании данных, опубликованных в IV выпуске «Военно-статистического сборника» , составлена следующая таблица за 1801 -1860 гг. о неблагоприятных причинах, оказывавших влияние на показатели естественного движения населения России в дореформенный период:

Таблица 15

|

Годы |

Неблагоприятные причины |

Годы |

Неблагоприятные причины |

|

Неурожай |

|||

|

Местный неурожай |

|||

|

Отечественная война |

Сильный неурожай |

||

|

Неурожай |

|||

|

Следствия войны |

|||

|

Сильный неурожай |

|||

|

Сильный неурожай |

|||

|

Сильный неурожай |

|||

|

Неурожай |

|||

|

Неурожай |

|||

|

Неурожай |

Неурожай и холера |

||

|

Война и холера |

|||

|

Сильный неурожай |

|||

|

Неурожай |

|||

|

Местный неурожай |

Война и неурожай |

||

|

Следствия войны |

|||

|

Война и холера |

|||

|

Неурожай |

Действие неблагоприятных условий на естественное движение населения России особенно сильно сказалось в 1840-е годы. Показатели роста населения за это десятилетие были весьма низкими.

Если сопоставить приведенные выше показатели прироста населения с показателями естественного прироста населения России за первую половину XIX в, приводимыми в ряде изданий, в статьях и книгах авторитетных статистиков и экономистов, то последние окажутся гораздо более высокими. Поэтому задача критической оценки этих показателей естественного прироста населения и внесение возможных поправок представлялась нам весьма важной.

Так, например, в статье статистиков-экономистов В. Покровского и Д. Рихтера «Статистика населения» были опубликованы следующие данные о естественном движении православного населения России и за 1801 -1860 гг. по десятилетиям, исчисленным на основании отчетов обер-прокурора синода:

Таблица 16

В России на 100 жителей

Относительно достоверности этой группы динамических показателей имелись отдельные критические замечания, по соответствующие поправки в расчеты не вносились. В ряде исторических работ фигурируют именно эти демографические показатели за рассматриваемый период. Между тем представляется невероятным, что в среднем ежегодный прирост населения России за первые три десятилетия XIX в. (1801-1830 гг.) составил 1,51% и за вторые три десятилетия XIX в. (1831 - 1860 гг;) - 1,18%. Эти данные о снижении естественного прироста населения несомненно отчасти были вызваны моментами учетного порядка; высокие показатели смертности населения за второе тридцатилетие XIX в. явились в результате более правильного учета умерших. Трудно предположить, что в действительности за это тридцатилетие так резко возросла смертность населения. Приведенные данные показывают, что на 100 жителей в 1801 - 1830 гг. было смертных случаев 2,70, а в 1831-1860 гг. - 3,74. Очевидно, что в первое тридцатилетие XIX в. регистрация смертных случаев была далеко неполной.

Так, И. Линк в статье «О законах движения народонаселения в России» писал: «В 1799 году показано 540 000 умерших, в 1852 г. 1 210 000; следственно в тридцать три года число смертей более нежели удвоилось. Эта разница без сомнения показалась бы слишком разительною, если бы отчасти нельзя бы объяснить ее тем, что в официальные показания о числе умерших введены точность и полпота, мало известный в конце прошедшего столетия. Не смотря на то, как неудовлетворительны и теперь еще наши метрические книги! Сколько людей и теперь еще умирает может быть безвестно в отдаленных путешествиях, походных больницах, сражениях и проч.»

А. П. Рославский в статье «Исследование движения народонаселения в России» также указывал на неполный учет умерших за первую половину XIX в.: в таблицу о распределении умерших по возрастам не вошли умершие по армии и флоту, окончившие жизнь на чужбине, погибшие от насильственной смерти, разных несчастных случаев и от самоубийств (ежегодно бывает около 1500 самоубийств). Сведения о смертности последних в донесения, доставляемые в Святейший Синод, не входили.

Расхождения между данными о численности населения, полученными по материалам ревизий, и показателями об естественном движении населения неоднократно отмечались в работах по отдельным губерниям.

Основатель земской санитарной статистики Е. А. Осипов считал также сомнительными и безусловно заниженными приводимые Германом, Шницлером и другими показатели смертности населения России за первую половину XIX столетия. Он писал: «. сохранившиеся сведения о коэффициенте смертности в России за старые годы так разноречивы, поверхностны и сомнительны, что едва ли можно придавать им какое-либо научное значение и обосновывать ими какие-либо определенные заключения. Очень возможно, что такие благоприятные коэффициенты смертности, какие сказываются по данным Шницлера или Германа, получились просто вследствие несоответствия между числом населения и числом умерших, напр. могло быть, что смертные случаи относились к общему числу русского народа, заключающего в себе православных и раскольников, между тем умершие среди последних не попадали в метрические книги, отчего коэффициент смертности должен разумеется, получиться меньше действительного»

На основании материалов, опубликованных в «Военно-Сгатистическом сборнике, Россия» , нами составлена следующая таблица об абсолютном числе родившихся и умерших, а также о размерах естественного прироста населения 50 губерний Европейской России за 1811 -1863 гг.

Таблица 17

Естественное движение населений Европейской России за 1811-1863 гг. (в тыс.)

Согласно этим данным естественный прирост должен был составить 29 964 тыс. чел. Однако этот прирост населения (см. табл. 10) с 1811 по 1863 г. путем определения разницы между численностью населения в 1811 и 1863 гг. составил 19370,3 тыс. чел. Поэтому следует предположить весьма значительный недоучет умерших в течение всего рассматриваемого периода, примерно в пределах 12-13%, причем этот недоучет был особенно высоким в первом 30-летии XIX в.

Даже за более поздний период вследствие недостаточной полноты учета умерших показатели естественного прироста населения оказались несколько преувеличенными. Так, в «Статистическом временнике Российской империи», в котором опубликовывались данные о населении России в 1863 г., П. П. Семенов писал: «В отношении к записи смертей, недостаток, с статистической точки зрения, православных метрик заключается в том, что так как в метриках в число умерших вносятся только те, которые удостоились христианского погребения, то не мало умерших, как то самоубийцы, лица погибшие так, что их трупы не были отысканы и пр., ускользают от смертных записей. Мы полагаем даже, что и во время сильных эпидемий и повальных болезней, при накоплении в некоторых приходах множества умерших, могли случаться невольные пропуски в метрических записях смертей. Вследствие сих причин избытка рождающихся перед умирающими, нельзя вычислить в точности сравнением цифр рождений и смертей; в особенности в некоторых губерниях, в которых значительная часть населения находится во временных отлучках по роду службы (напр. в казачьих землях) или по преобладанию отхожих промыслов и умирает далеко от родины, заключение о действительном приращении населения, в пропорции избытка рождающихся над умирающими по метрическим книгам, было бы весьма ошибочно» .

В связи с этим мы считаем возможным противопоставить неправильным расчетам, приведенным В. Покровским и Д. Рихтером, об естественном приросте населения России за 1801 - 1860 гг. другие более точные подсчеты, основанные на данных о динамике численности населения 50 губерний Европейской России на 1811 - 1863 гг.

Как уже было указано, соответствующие динамические показатели были исчислены на основании материалов ревизий и специальных подсчетов населения. За период с 1811 по 1863 г. численность населения 49 губерний Европейской России возросла на 46,3%. Следовательно, средний годовой прирост населения за это время определится в 0,73%. В течение 53 лет показатели прироста населения в значительной степени различались по отдельным периодам. За 1811 -1816 гг. численность населения Европейской России вследствие войны и ее последствий в общем оставалась стабильной или даже незначительно снизилась. За 28 лет (1811 -1838 гг.) прирост населения составил 16,8%. Самый низкий прирост населения (8,3%) наблюдался в 1838- 1851 гг. Как известно на эти годы приходились частые неурожаи, эпидемии и другие бедствия. И, наконец, численность населения 49 губерний Европейской России за 1851-1863 гг. возросла на 15,7% и средний годовой прирост за этот период был более высоким и может быть исчислен в 1,22%.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

за 1863-1913 гг.

Переходим к характеристике динамики численности населения за период 1803-1913 гг. Предварительно мы считаем необходимым сделать еще некоторые замечания относительно принятых нами данных за 1913 г. Как было уже указано, в отношении обидой численности населения 50 губернии Европейской России мы располагаем двумя цифрами, а по отдельным же губерниям имеются лишь данные ЦСК.

Следует отметить, что данные об абсолютной численности населения отдельных губерний в 1913 г. являются несколько преувеличенными; о вероятных размерах этих преувеличений приведем следующие подсчеты.

По данным Центрального статистического комитета общая численность населения 50 губерний Европейской России равнялась в 1913 г. 126 196 тыс. чел., а по расчетам С. А. Новосельского-121 780 тыс. чел. Таким образом, превышение по данным ЦСК составляет в абсолютных числах 4416 тыс. чел., или 3,6%. Несмотря на то, что данные ЦСК на 1 января 1914 г. оказались несколько преувеличенными, тем не менее пришлось их принять для расчетов динамики численности населения, так как отсутствуют другие сводные данные о населении отдельных губерний на эту дату. При этом, не получая вполне точных данных, мы имеем все же возможность судить о динамике численности населения,

Для пореформенной эпохи периода капиталистического развития России, помимо общей динамики численности населения 50 губерний Европейской России за 1863-1913 гг., мы считаем целесообразным также остановиться раздельно на динамических показателях за отдельные более дробные периоды, а именно: 1863-1885 гг., 1885-1897 гг. и 1897-1 января 1914 гг. (табл. 19) .

В силу воздействия различных факторов прирост численности населения по отдельным губерниям за период с 1863 по 1 января 1914 г. был весьма неравномерным.

Для иллюстрации указанного явления приводим следующие данные (табл. 18).

Динамика численности населения за отдельные периоды характеризуется следующими показателями. Численность населения 50 губерний Европейской России за 23 года (1863-1885 гг.) увеличилась на 33,6%. В более интенсивном темпе возросла за рассматриваемые годы численность населения по группе южных губерний Таврической (+ 74,7%), Области Поиска Донского (+ 67,5%) и Херсонской (+ 52,4%). Повышенным также оказался прирост населения в Оренбургской и Уфимской губерниях (+ 69,1%).

Таблица 18

|

А. Группа губерний, повысивших свою численность за 1863-1 января 1914 гг. более среднего прироста в процентах |

Б. Группа губерний, повысивших свою численность за 1863 - 1 января 1914 гг. менее среднего прироста в процентах |

||

|

Область Войска Донского |

Владимирская. |

||

|

Астраханская |

Новгородская. |

||

|

Таврическая |

Тульская |

||

|

Эстляндская. |

|||

|

Екатеринославская |

Пензенская |

||

|

Оренбургская и Уфимская |

Нижегородская |

||

|

Херсонская |

Тверская |

||

|

Петербургская. |

Олонецкая |

||

|

Могилевская |

Калужская |

||

|

Волынская |

Курляндская |

||

|

Бессарабская |

Ярославская |

||

|

Витебская |

|||

Прирост численности населения за 1885-1897 гг., составивший 14,3%, в общем был менее значительным по сравнению как с предшествующим периодом (1863-1885 гг.), так и с последующим (за 1897-- 1 января 1914 гг.). При этом можно отметить большие различия в приросте населения отдельных губерний за эти годы. Из губерний, значительно повысивших свою численность, следует вновь отметить группу южных губерний: Область Войска Донского (+ 61,2%), Таврическую (+ 36,6%) и Херсонскую (+ 34,8%). Почти стабильным был рост численности населения в некоторых центральных и черноземных губерниях, например, в Рязанской (+ 1,2%), в Тульской (+ 0,7%), в Ярославской (+ 2,0%), в Орловской (+ 3,8%), в Тамбовской (+ 2,9 %), в Курской (+ 4,6%).

Несомненно, что на этот сравнительно пониженный прирост численности населения за рассматриваемый период повлияли неурожай и голод 1891 г.

По отдельным губерниям за период с 1897 по 1 января 1914 гг. показатели, исчисленные но данным Центрального статистического комитета, безусловно, являются в некоторой степени преувеличенными. С учетом необходимых поправок численность населения 50 губерний Европейской России за 17 лет возросла примерно па 30%. В отличие от других периодов за рассматриваемые годы в общем не наблюдалось столь резких различий в темпах прироста населения по отдельным губерниям.

Таблица 19

Динамика численности населения 50 губерний Европейской России за 1863-1 января 1914 гг.

|

Губернии |

Численность населения в тысячах |

Прирост численности населения в процентах |

||||||||

|

1863 г. |

1885 г. |

1897 г. |

с 1863 по 1885 г. |

с 1885 по 1897 г. |

в тыс. |

в процентах |

||||

|

Обл. Войска Донского. |

||||||||||

|

Астраханская. |

||||||||||

|

Таврическая. |

||||||||||

|

Екатеринославская. |

||||||||||

|

Оренбургская (включая Уфимскую) |

||||||||||

|

Херсонская. |

||||||||||

|

Петербургская. |

||||||||||

|

Могилевская. |

||||||||||

|

Волынская. |

||||||||||

|

Бессарабская. |

||||||||||

|

Витебская. |

||||||||||

|

Киевская. |

||||||||||

|

Виленская |

||||||||||

|

Московская. |

||||||||||

По скорректированным расчётам Управления Главного врачебного инспектора МВД, численность населения России (без Финляндии) на середину года составляла: 1909 г. - 156,0 млн, 1910 г. - 158,3 млн, 1911 г. - 160,8 млн, 1912 г. - 164,0 млн, 1913 г. - 166,7 млн человек .

По подсчётам Управления Главного врачебного инспектора МВД, в основу которых были положены данные о рождаемости и смертности, численность народонаселения России (без Финляндии) на 1 января 1914 года составляла 174074,9 тыс. человек, то есть примерно на 1,1 млн человек меньше, чем по данным ЦСК МВД. Но и эту цифру Управление считало завышенной. Составители «Отчета» Управления за 1913 год отмечали, что «». По вычислению составителей «Отчета», численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек .

общая численность населения по данным местных статистических комитетов является преувеличенной, превышая сумму цифр населения по переписи 1897 г. и цифр естественного прироста за истекшее времяНаселенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающ

Прирост городского населения был неравномерным в разных частях страны: в прибалтийских губерниях он составил за 1863-1897 гг. 192,6 % (сельского - только 10,6 %), в столицах 141,5 %, а в северных Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях - только 30,6 %, уступая росту численности селян (32,0 %) . Новороссийские, Нижневолжские и Восточные губернии приросли населением на 132,7 % в городах и на 87,2 % в сельской местности.

В период с 1897-го по 1914 год неравномерность прироста городского населения уменьшается: если раньше быстрорастущие территории отличались от медленно растущих в 6,3 раза, то теперь в 1,8. В лидеры выходят столичные регионы (+65,5 %), в западных губерниях рост городского населения замедляется до +37,3 %.

В 50 губерниях европейской части империи проживало 78,9 % населения, причем пятая часть в столицах. На Кавказе проживало около 8 % россиян, в Сибири - 5,1 %, в Средней Азии - 6,8 % .

По соотношению численности городского и сельского населения Россия занимала одно из последних мест в ряду крупнейших государств начала XX века .

Как видно из таблицы, наибольший процент городского населения империи в Привислинских губерниях , затем в постепенном порядке идут: Финляндия , Среднеазиатские области, Кавказ, Европейская Россия и Сибирь.

Москва - 1762,7 тыс. (прирост в 3 раза, в основном за счет иммиграции: 86,2 % прироста в 1871-1881 гг., 75,2 % в 1907-1911 гг.)

Если рассматривать процент городского населения по отдельным губерниям, видно, что на повышение процента влияют немногие губернии с большими промышленными, торговыми и административными центрами. Из 51 губернии Европейской России таких семь: Эстляндская , Таврическая , Курляндская , Херсонская , Лифляндская , Московская и С.-Петербургская , где процент городского населения выше 20. Из них особенно выделяются две столичные губернии (50,2 % и 74,0 %). В Привислинском крае из 9 губерний всего две, где процент городского населения выше 20 (Петроковская - 40,2 %, Варшавская - 41,7 %). На Кавказе таких губерний четыре из двадцати (Тифлисская - 22,1 %, Бакинская - 26,6 %, Батумская - 25,6 %, Черноморская - 45,5 %). В Сибири две из десяти (Амурская - 28,6 % и Приморская - 32,9 %). Среди Среднеазиатских областей таких не было и только в Ферганской области процент городского населения приближался к 20 (19,8 %). В Финляндии также только одна губерния, Нюландская , где процент городского населения превышал 20 (46,3 %). Так что из 99 губерний и областей Российской империи только 14 таковых, где городское население составляло свыше 20 % всего населения, в остальных же 85 этот процент ниже 20.

В двух губерниях и областях процент городского населения ниже 5 %; в сорока (в том числе в трех Финляндских) - от 5 % до 10 %; в двадцати девяти (в том числе одной Финляндской) - от 10 % до 15 %; в двадцати (в том числе в двух Финляндских) - от 15 % до 20 %.

Процент городского населения увеличивается с одной стороны к западу и юго-западу, с другой стороны - к востоку и юго-востоку от Уральского хребта , с исключениями в виде промышленных и торговых губерний: Владимирской , Ярославской и др. На Кавказе процент городских обитателей больше в губерниях и областях, лежащих за главным хребтом, кроме Кутаисской губернии , где он ниже, чем во всех других областях и губерниях Кавказа. В Среднеазиатских областях замечается увеличение процента городского населения по направлению к юго-востоку .

Всё население империи, то есть 174 099 600 человек (1913 г.), проживало на пространстве в 19 155 588 квадратных вёрст , следовательно на одну квадратную версту приходилось 9,1 человека. Значительная часть жителей сосредотачивалась в городах, если взять только сельское население, то на одну квадратную версту приходилось 7,8 человек.

Наиболее плотно-населённым районом империи являлся Привислинский край, где в Петроковской губернии на одну квадратную версту приходилось 190,0 жителей, а наименее плотно-населённым - Сибирь, где в Якутской области на кв.версту менее 0,1 жителя .

Географическое распределение плотности населения империи профессор А. М. Золотарёв очерчивает так:

«Наиболее густое население тянется полукругом, полосою более широкою на запад от Варшавы через Киев и Курск на Москву, от этой полосы оно редеет более или менее быстро и достигает самого слабого отношения к пространству на крайнем Севере и Заволжьи. В Азиатской России население наиболее густо на Кавказе, из частей же последнего - в Закавказье и особенно в долине реки Риона и среднем течении р. Куры. Затем по густоте населения следует Туркестан; в нём наиболее густо населена долина Зеравшана и Ферганская область. Наконец, Сибирь, в которой наиболее населена юго-западная часть, ближайшая к Европейской России, чем же далее на востоке и особенно на севере, тем населённость падает, доходя в Туруханском крае до отношения 1 жителя на 2 кв. мили».

Половой состав городского населения, по отдельным районам империи, выражался так :

В Российской империи к 1917 году проживало свыше 100 народов , не считая небольших этнических групп .

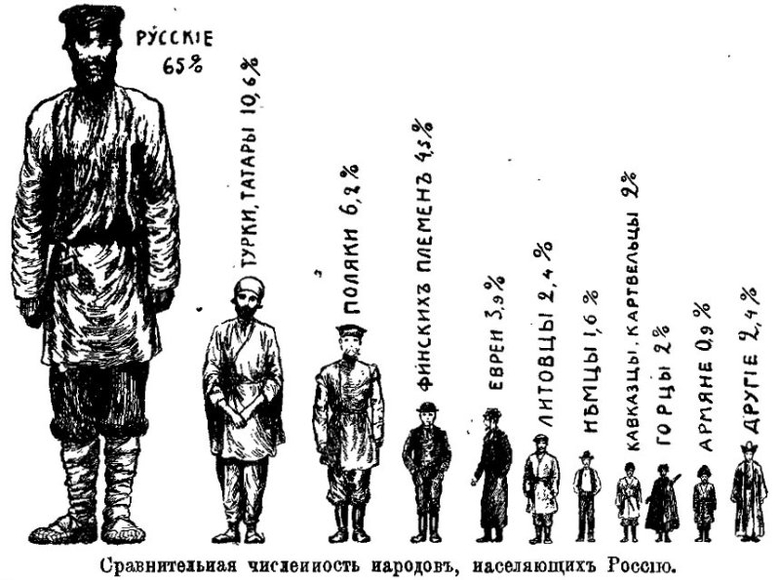

По данным переписи 1897 года (во время которой задавался вопрос не о национальности, а о родном языке) великороссы составляли 44,35 % населения (55,667 млн чел.), малороссы - 17,81 % населения (22,381 млн чел.), белорусы - 4,69 % (5,886 млн чел.). Все они официально считались русскими , численность которых, таким образом, составляла 83,934 млн чел. или 66,81 % . Вместе славяне (восточнославянские народы, а также поляки , болгары и другие) составляли порядка 75 % населения империи. Значительной национальной группой были евреи - 5,2 млн чел (4,1 %) .

Хотя официальным, равно как и самым распространённым, родным языком в империи был русский, его распространение и владение им были далеко не такими универсальными как сейчас, в эпоху массового образования и средств массовой коммуникации. Даже немцы , значительная часть которых проживала среди русских в Поволжье , продолжали говорить на родном языке и слабо владели русским. Ассимиляция была довольно редким явлением, хотя и затронула некоторую часть финно-угорских народов. Так или иначе, русский язык считали родным менее половины населения страны.

Средоточием православного населения являлась область между Финляндией , Чудским озером и Днепром на западе и Уральским хребтом и линией реки Уфы , Белой , Камы и Волги - на востоке. В 14 из 33 губерний, находившихся здесь, православные составляли 99 %, и только в 5 губерниях их насчитывалось менее 90 %: в Саратовской 88,85 %, в Санкт-Петербургской 83,05 %, Подольской 78,79 %, Таврической 74,68 % и Казанской 70,43 %. По переписи 1897 года в Забайкальской области православных было 443 009 человек, в том числе в городах 36485 человек; старообрядцев 36623, в том числе в городах 329; католиков 1869, из них в городах 472 человека; 669 протестантов, из них 112 в городах .

На нижней Волге к православным прибавлялись мусульмане, которые затем сплошь населяли среднеазиатские степи и Туркестан . На востоке сплошное православное население непосредственно продолжалось в Азии. В Вятской губернии православные составляли 95,31 %, в Пермской 94,16 %, в Тобольской 94,04 %, в Томской 95,58 %. Эти две губернии Западной Сибири являлись центром наиболее густого православного населения Азии; при этом хотя к востоку процент православных несколько падал (в Средней Сибири 86,77 %, в Восточной Сибири 83,16 %), но всё же он всюду весьма высок, и только в окраинной Приморской области опускался до 62,24 %, к югу же от Тобольской и Томской губерний процент православных быстро падал и начиналось почти сплошное мусульманское население.

Следующую группу по численности после православных составляли мусульмане (магометане) - 10,83 % всего населения государства. Местом главного сосредоточения мусульман служил Туркестан, в областях которого их число не опускалось ниже 96 %, затем среднеазиатские степи, из областей которых большинство имело не менее 80 % мусульман. Затем весьма велико преобладание мусульман на Востоке Кавказа, где в Дагестанской области они составляли 94,69 %, в Бакинской 82,05 % и Елизаветпольской 62,96 %. От этих мест наибольшего сосредоточения последователей ислама процент их во все стороны падал, при этом они повсюду смешивались с православными, а в Закавказье - с армяно-григорианами.

За мусульманами по численности следовали католики , составлявшие 8,91 % всего населения страны. Католики сосредоточены были, главным образом, в Привислинском крае , в особенности в губерниях левого берега Вислы , и в Северо-Западном крае , возле границы. Так, в 8 из 10 Привислинских губерний католики составляли свыше 70 %, и только в Люблинской и Седлецкой - менее двух третей (62,42 % и 60,50 %).

Вообще доля католиков вне западно-пограничной полосы (кроме Витебской губернии) совершенно ничтожна - менее 1,5 %; только в 5 губерниях она поднималась несколько выше: в Приморской 2,20 %, Таврической 2 %, Самарской 2,08 %, Лифляндской 2,27 % и Санкт-Петербургской 3,02 %.

За католиками по численности следовали протестанты , составлявшие 4,85 % всего населения страны. Местом сосредоточения протестантов служили 8 Финляндских (не менее 90 %) и 3 прибалтийских губернии (90 %, 80 % и 76 %). Вне этих губерний протестанты были разбросаны повсюду в России, составляя более значительный процент в Санкт-Петербургской губернии (12,59 %), в Привислинском крае, в особенности в пограничных губерниях на юго-западе, юге и юго-востоке.

За протестантами по численности следовали иудеи , составлявшие 4,05 % всего населения государства. Иудеи жили, главным образом, к западу от Двины и Днепра и в Витебской губернии. Здесь, в 6 из 22 губерний они составляли более 15 %, в 13 губерниях - свыше 10 % и в 3 губерниях - свыше 7 %. Вне этой территории число иудеев было невелико, и только в Черниговской , Екатеринославской , Таврической и Полтавской губерниях оно поднималось от 4 до 5 %.

За иудеями по численности следуют «остальные христиане», почти исключительно армяно-григориане , составлявшие 0,96 % всего населения государства. Армяно-григориане сосредотачивались, главным образом, в Закавказье, где в Эриванской губернии составляли 53 %, в Елизаветпольской 34,05 %, Карсской 25,10 % и Тифлисской 21,83 %. Вне этих губерний их процент был более значителен в Черноморской (10,85 %) и Бакинской (6,16 %). В других же он совершенно низок.

Инородцы обитали, главным образом, в Средней Азии (889 на 1000) и Восточной Сибири, встречаясь в Европейской России лишь в губерниях Астраханской (393 на 1000) и Архангельской (17 на 1000), и на Кавказе в областях Терской (103 на 1000) и Ставропольской (48 на 1000).

Казаки проживали исключительно в казачьих областях, составляя на 1000 человек в Донской области 400, Оренбургской 228, Кубанской 410, Терской 179, Астраханской 18, Амурской 179, Забайкальской 29,1, Приморской 62, Акмолинской 109, Семипалатинской 42, Семиреченской 30 и Уральской 177 человек.

По присоединении инородцев и казаков к крестьянам , получится общая группа сельских обитателей, составлявшей в общем для всей России 86 %.

Второе по величине сословие составляли мещане (107 на 1000). Если к ним прибавить почётных граждан и купцов (5 на 1000), то в общем составится группа преимущественно горожан, составлявшая, на 1000 жителей:

Третью по численности сословную группу составляли дворяне . Уже к середине XIX в. 60 % дворян не имели крестьян и свыше 40 % сами занимались сельскохозяйственной деятельностью .

На характерные для капитализма классы к началу ХХ века приходилось лишь около трети (37,4 %) населения России, в том числе буржуазия города и деревни - 1,5 %, зажиточные мелкие хозяева - 18,4 %, пролетарии - 17,5 % (всего 5 млн человек, причем 3 млн. (60 %) являлись рабочими в первом поколении .

Политическая власть постепенно переходила к бюрократии (вместе с армией составлявшей 1,7 % населения), а идеологическая - к интеллигенции (вместе с духовенством - 1,3 % населения).

Грамотность населения Российской империи была очень низкой по сравнению с другими европейскими странами. По данным переписи 1897 г. всего по империи (без Финляндии) неграмотных было 78 % населения. В формулярах переписи 1897 года в графе грамотность стоял вопрос: «Умеет ли читать?». Таким образом, под грамотностью во время переписи 1897 года подразумевалось только умение читать.

«В день переписи в школах присутствовало 6180510 человек учащихся, что по сравнению с общим числом населения составляет 3,85 %. А так как количество детей школьного возраста (от 8 до 12 лет) определяют около 9 % всего населения, то оказывается, что лишь около 43 % всех детей посещало в 1911 г. начальную школуПри этом начальное обучение было бесплатным, с 1908 года оно стало обязательным . Эту систему всеобуча впоследствии переняли большевики.

План

Введение

1 Численность населения

1.1 Численность населения по данным ЦСК МВД

1.2 Численность населения по данным УГВИ МВД

1.3 Расчёт численности населения за 1897-1914 гг.

1.4 Численность, состав и плотность населения по губерниям и областям

1.5 Население России в сравнении с другими государствами

1.6 Соотношение городского и сельского населения

1.7 Численность населения в 1800-1913 годах

1.8 Другие данные о численности населения

2 Плотность населения

3 Половой состав населения

4 Национальный состав

5 Вероисповедания

6 Возрастной состав

7 Сословия

8 Грамотность населения

8.1 Численность учащихся

9 Занятость населения

10 Источники и примечания

Введение

Населе́ние Росси́йской импе́рии во все времена её существования было многонациональным, хотя ядро населения империи, так называемую титульную нацию, составляли русские, консолидировавшиеся в единый народ из восточнославянской группы племён в XIV - XVI веках.

Практически все народы страны, в основном, занимались сельским хозяйством, некоторые вели кочевую жизнь. Тем не менее доля городского населения постоянно росла, особенно быстро в конце XIX - начале XX веков.

1. Численность населения

В конце XIX века была проведена первая всеобщая перепись населения Российской империи (28 января 1897 года), наиболее адекватно отразившая численность и состав жителей империи. Обычно же Центральный Статистический Комитет (ЦСК) МВД производил учёт населения, в основном, путём механического расчёта данных о рождаемости и смертности, представлявшихся губернскими статистическими комитетами. Эти данные, публиковавшиеся в «Статистическом ежегоднике России», достаточно точно отражали естественный прирост населения, но в неполной мере учитывали миграционные процессы - как внутренние (между губерниями, между городом и деревней), так и внешние (эмиграцию и иммиграцию). Если последние, по своим небольшим масштабам, не оказывали заметного влияния на суммарную численность населения, то погрешности из-за недоучёта фактора внутренней миграции были значительно существенней. С 1906 года ЦСК МВД пытался скорректировать свои расчёты, вводя поправки на ширившееся переселенческое движение. Но всё же практиковавшаяся система подсчёта численности населения не позволяла полностью избежать неоднократного учёта мигрантов - по месту постоянного жительства (приписки) и места пребывания. В результате данные ЦСК МВД несколько завышали реальную численность населения, и это обстоятельство следует иметь в виду при использовании материалов ЦСК МВД.

Численность населения по данным ЦСК МВД Численность населения по данным УГВИ МВД

По скорректированным расчётам Управления Главного врачебного инспектора МВД, численность населения России (без Финляндии) на середину года составляла: 1909 г. - 156,0 млн, 1910 г. - 158,3 млн, 1911 г. - 160,8 млн, 1912 г. - 164,0 млн, 1913 г. - 166,7 млн человек.

По подсчётам Управления Главного врачебного инспектора МВД, в основу которых были положены данные о рождаемости и смертности, численность народонаселения России (без Финляндии) на 1 января 1914 года составляла 174074,9 тыс. человек, т.е. примерно на 1,1 млн человек меньше, чем по данным ЦСК МВД. Но и эту цифру Управление считало завышенной. Составители «Отчета» Управления за 1913 год отмечали, что «общая численность населения по данным местных статистических комитетов является преувеличенной, превышая сумму цифр населения по переписи 1897 г. и цифр естественного прироста за истекшее время ». По вычислению составителей «Отчета», численность населения России (без Финляндии) на середину 1913 года составляла 166 650 тыс. человек.

Расчёт численности населения за 1897-1914 гг. Численность, состав и плотность населения по губерниям и областям

Население России в сравнении с другими государствами Соотношение городского и сельского населения

Сельское население империи значительно преобладало над городским. Из общего числа жителей 174 099 600 человек, в городах жило 24 648 400 человек, т.е. всего 14,2% (данные 1913 года).

По соотношению численности городского и сельского населения Россия занимала одно из последних мест в ряду крупнейших государств начала XX века.

Как видно из таблицы, наибольший процент городского населения империи в Привислинских губерниях, затем в постепенном порядке идут: Финляндия, Среднеазиатские области, Европейская Россия, Кавказ и Сибирь.

Если рассматривать процент городского населения по отдельным губерниям, видно, что на повышение процента влияют немногие губернии с большими промышленными, торговыми и административными центрами. Из 51 губернии Европейской России таких губерний семь: Эстляндская, Таврическая, Курляндская, Херсонская, Лифляндская, Московская и С.-Петербургская, где процент городского населения выше 20. Из них особенно выделяются две столичные губернии (50,2% и 74,0%). В Привислинском крае из 9 губерний всего две, где процент городского населения выше 20 (Петроковская - 40,2%, Варшавская - 41,7%). На Кавказе таких губерний четыре из двадцати (Тифлисская - 22,1%, Бакинская - 26,6%, Батумская - 25,6%, Черноморская - 45,5%). В Сибири две из десяти (Амурская - 28,6% и Приморская - 32,9%). Среди Среднеазиатских областей таких не было и только в Ферганской области процент городского населения приближался к 20 (19,8%). В Финляндии также только одна губерния, Нюландская, где процент городского населения превышал 20 (46,3%). Так что из 99 губерний и областей Российской империи только 14 таковых, где городское население составляло свыше 20% всего населения, в остальных же 85 этот процент ниже 20.

В двух губерниях и областях процент городского населения ниже 5%; в сорока (в том числе в трех Финляндских) - от 5% до 10%; в двадцати девяти (в том числе одной Финляндской) - от 10% до 15%; в двадцати (в том числе в двух Финляндских) - от 15% до 20%.

Процент городского населения увеличивается с одной стороны к западу и юго-западу, с другой стороны - к востоку и юго-востоку от Уральского хребта, с исключениями в виде промышленных и торговых губерний: Владимирской, Ярославской и др. На Кавказе процент городских обитателей больше в губерниях и областях, лежащих за главным хребтом, кроме Кутаисской губернии, где он ниже, чем во всех других областях и губерниях Кавказа. В Среднеазиатских областях замечается увеличение процента городского населения по направлению к юго-востоку.

Численность населения в 1800-1913 годах Другие данные о численности населения

2. Плотность населения

Всё население империи, т.е. 174 099 600 человек (1913 г.), проживало на пространстве в 19 155 588 квадратных вёрст, следовательно на одну квадратную версту приходилось 9,1 человека. Значительная часть жителей сосредотачивалась в городах, если взять только сельское население, то на одну квадратную версту приходилось 7,8 человек.

Наиболее плотно-населённым районом империи являлся Привислинский край, где в Петроковской губернии на одну квадратную версту приходилось 190,0 жителей, а наименее плотно-населённым - Сибирь, где в Якутской области на кв.версту менее 0,1 жителя.

«Наиболее густое население тянется полукругом, полосою более широкою на запад от Варшавы через Киев и Курск на Москву, от этой полосы оно редеет более или менее быстро и достигает самого слабого отношения к пространству на крайнем Севере и Заволжьи. В Азиатской России население наиболее густо на Кавказе, из частей же последнего - в Закавказье и особенно в долине реки Риона и среднем течении р. Куры. Затем по густоте населения следует Туркестан; в нём наиболее густо населена долина Зеравшана и Ферганская область. Наконец, Сибирь, в которой наиболее населена юго-западная часть, ближайшая к Европейской России, чем же далее на востоке и особенно на севере, тем населённость падает, доходя в Туруханском крае до отношения 1 жителя на 2 кв. мили».

- Золотарёв А. М. Записки военной статистики России. Т.I. СПб., 1894.

3. Половой состав населения

По половому составу население империи распределялось так: в Европейской России, Привислинских губерниях и в Финляндии женщин было больше, чем мужчин, в остальных районах мужчины преобладали. Так, по отдельным частям империи на 100 мужчин приходилось женщин:

Вообще по всей империи на 100 мужчин приходилось 99,6 женщин.

В частности из 51 губерний Европейской России, в восемнадцати (С.-Петербургской, Таврической, Бессарабской, Херсонской, Гродненской, Астраханской, Оренбургской, Виленской, Волынской, обл. Войска Донского, Екатеринославской, Харьковской, Минской, Московской, Подольской, Витебской, Киевской и Полтавской) мужское население преобладало над женским, в остальных же 32-х губерниях женское население преобладает над мужским. При этом заметный перевес (свыше 110 на 100 мужчин) женщины имели в семи губерниях (Тульской, Вятской, Владимирской, Тверской, Костромской, Калужской и Ярославской).

В 9 Привислинских губерниях соотношение полов довольно одинаково, мужское население преобладало в пяти губерниях. То же самое и в 8 Финляндских губерниях, где выделялась лишь Нюландская губерния, в которой на 100 мужчин приходилось 104,4 женщины.

На Кавказе повсюду преобладали мужчины, в особенности в Закавказье, только в Ставропольской губернии и Кубанской области числа женщин и мужчин довольно близки.

Так же повсюду преобладали мужчины и в областях Средней Азии, причём наибольшее преобладание в Самаркандской области (на 100 мужчин - 82,4 женщины) и наименьшее в Уральской области (92,0).

Из губерний Сибири только в Тобольской преобладали женщины (100,6), наибольшее преобладание мужчин в Приморской области, в которой на 100 мужчин приходилось 64,9 женщин и в Сахалинской, где мужское население было вдвое больше женского.

В рассматриваемое время в России была проведена лишь одна всеобщая перепись населения (28 января 1897 г.), наиболее адекватно отразившая численность и состав жителей империи. Обычно же Центральный Статистический комитет МВД про изводил учет населения, в основном, путем механического расчета данных о рождаемости и смертности, представлявшихся губернскими статистическими комитетами. Эти данные, публиковавшиеся в "Статистическом ежегоднике России", достаточно точно отражали естественный прирост населения, но в неполной мере учитывали миграционные процессы - как внутренние (между различными губерниями, между городом и деревней), так и внешние (эмиграцию и иммиграцию). Если последние, учитывая их сравнительно небольшие масштабы, не оказывали сколько-нибудь заметного влияния на суммарную численность населения, то издержки из-за недоучета фактора внутренней миграции были значительно существенней. С 1906 г. ЦСК МВД пытался скорректировать свои расчеты, вводя поправки на ширившееся переселенческое движение. Но все же практиковавшаяся система подсчета численности населения не позволяла полностью избежать неоднократного учета мигрантов - по месту постоянного жительства (приписки) и места пребывания. В результате данные ЦСК несколько завышали численность населения, и это обстоятельство следует иметь в виду при использовании этих материалов (См: Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858 - 1917 гг.) // Источниковедение отечественной истории. 1981 г. М., 1982. С.112, 113, 116; Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897 -1914 гг. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. С.62-82).

В настоящем справочнике приведены данные ЦСК МВД, учитывая, что именно на них базировались официальные материалы и расчеты, используемые в ряде таблиц. Вместе с тем указываются и другие расчетные материалы и попытки скорректировать статистические данные ЦСК.

Таблица 2. Численность постоянного населения Российской империи по данным ЦСК МВД в 1897 г. и 1909-1914 гг. (на январь, тыс. человек).

| Регионы | |||||||

| Европейская Россия | |||||||

| Польша | |||||||

| Кавказ | |||||||

| Сибирь | |||||||

| Средняя Азия | |||||||

| Финляндия | |||||||

| Итого по империи | |||||||

| Без Финляндии |

* Данные без Холмской губернии, включенной в 1911 г. в состав России.

Источники: Общий свод по империи разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб., 1905. Т.1. С.6-7; Статистический ежегодник России. 1909 г. СПб., 1910. Отд. I С.58-59; То же. 1910 г. СПб., 1911. Отд. I. С.35-59; То же. 1911 г. СПб., 1912. Отд. I. С.ЗЗ-57; То же. 1912 г. СПб., 1913. Оoa. I. С.ЗЗ-57; То же. 1913г. СПб., 1914 г. Оoa. I. С.ЗЗ-57; То же. 1914 г. Пг., 1915. Отд. I. С.ЗЗ-57.

По скорректированным расчетам Управления Главного врачебного инспектора МВД, численность населения России (без Финляндии) на середину года составляла: 1909 г. - 156,0 млн, 1910 г. - 158,3 млн, 1911 г. - 160,8 млн, 1912 г. -164,0 млн, 1913 г. - 166,7 млн человек. (Ni: Сифман Р.И. Ука з. Соч. С. 66).

Таблица 2а. Расчет численности населения России (без Финляндии) за 1897-1914 гг.

Естественный прирост (скорректированный тыс. чел.) |

Внешняя миграция тыс. чел. |

Численность населения на начало года, млн. |

Численность населения среднегодовая млн. |

Естественный прирост на 100 чел. среднегодового населения, млн. |

|

Источник: Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 aa. //Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. М., 1977. С.80.

Таблица 3. Численность, состав и плотность населения Российской империи на 4 я нваря 4914 г. по губерниям и областям (тыс. человек)

Население в уездах |

Население в городах |

Всего населения |

Плотность на кв. версту |

||||||||||

| Губернии и области | Сельских жителей |

||||||||||||

| Европейская Россия | |||||||||||||

| 1. Архангельская | |||||||||||||

| 2. Астраханская | |||||||||||||

| 3. Бессарабская | |||||||||||||

| 4. Виленская | |||||||||||||

| 5. Витебская | |||||||||||||

| 6. Владимирская | |||||||||||||

| 7. Вологодская | |||||||||||||

| 8. Волынская | |||||||||||||

| 9. Воронежская | |||||||||||||

| 10. Вятская | |||||||||||||

| 11. Гродненская | |||||||||||||

| 12. Донская | |||||||||||||

| 13.Екатеринославская | |||||||||||||

| 14. Казанская | |||||||||||||

| 15. Калужская | |||||||||||||

| 16. Киевская | |||||||||||||

| 17. Ковенская | |||||||||||||

| 18. Костромская | |||||||||||||

| 19. Курляндская | |||||||||||||

| 20. Курская | |||||||||||||

| 21. Лифляндская | |||||||||||||

| 22. Минская | |||||||||||||

| 23. Могилевская | |||||||||||||

| 24. Московская | |||||||||||||

| 25. Нижегородская | |||||||||||||

| 26. Новгородская | |||||||||||||

| 27. Олонецкая | |||||||||||||

| 28. Оренбургская | |||||||||||||

| 29. Орловская | |||||||||||||

| 30. Пензенская | |||||||||||||

| 31. Пермская | |||||||||||||

| 32. Петроград-ская | |||||||||||||

| 33. Подольская | |||||||||||||

| 34. Полтавская | |||||||||||||

| 35. Псковская | |||||||||||||

| 36. Рязанская | |||||||||||||

| 37. Самарская | |||||||||||||

| 38. Саратовская | |||||||||||||

| 39. Симбирская | |||||||||||||

| 40. Смоленская | |||||||||||||

| 41. Таврическая | |||||||||||||

| 42. Тамбовская | |||||||||||||

| 43. Тверская | |||||||||||||

| 44. Тульская | |||||||||||||

| 45. Уфимская | |||||||||||||

| 46. Харьковская | |||||||||||||

| 47. Херсонская | |||||||||||||

| 48. Холмская | |||||||||||||

| 49. Черниговская | |||||||||||||

| 50. Эстляндская | |||||||||||||

| 51. Ярославская | |||||||||||||

| Итого по 51 губернии | |||||||||||||

| Привислянские губернии | |||||||||||||

| 1. Варшавская | |||||||||||||

| 2. Калишская | |||||||||||||

| 3. Келецкая | |||||||||||||

| 4. Ломжинская | |||||||||||||

| 5. Люблинская | |||||||||||||

| 6. Петроковская | |||||||||||||

| 7. Плоцкая | |||||||||||||

| 8. Радомская | |||||||||||||

| 9. Сувалкская | |||||||||||||

| Итого по Привислянским губерниям | |||||||||||||

| Кавказ | |||||||||||||

| 1. Бакинская | |||||||||||||

| 2. Батумская | |||||||||||||

| 3. Дагестанская | |||||||||||||

| 4. Елисаветпольская. | |||||||||||||

| 5. Карсская | |||||||||||||

| 6. Кубанская. | |||||||||||||

| 7. Кутаисская | |||||||||||||

| 8. Сухумский округ | |||||||||||||

| 9. Ставропольская | |||||||||||||

| 10. Терская. | |||||||||||||

| 11. Тифлисская | |||||||||||||

| 12. Закатальский округ | |||||||||||||

| 13. Черноморская | |||||||||||||

| 14. Эриванская. | |||||||||||||

| Итого по Кавказу | |||||||||||||